Коркино - шахтёрский город .

О том, что на Южном Урале есть уголь, стало известно еще в 1832 году. Горный инженер Иван Редикорцев обнаружил выход угля в породах правого берега реки Миасс у деревни Ильинской, примерно в 35 километрах от Челябинска.

Еще через 30 лет на берегу реки Увельки около сел Кичигино и Николаевки были обнаружены выходы угля.

Известный русский геолог А. П. Карпинский в 1879 году исследовал эти два обнажения и сделал вывод о возможном значительном залегании угля на Южном Урале.

Подтверждение этого предположения произошло только в 1906 году. Горный мастер Оренбургского Казачьего войска С. А. Подъяконов при бурении скважин неподалеку от озера Тугайкуль подсек пласты каменного угля. Пробы взятые на правом берегу Миасса, у озера Тугайкуль и на берегу Увельки - на значительном удалении друг от друга,- изученные в лаборатории, показали, что это угли одного возраста, одного происхождения и одного химического состава.

В 1907 году на берегу озера Тугайкуль и в районе железнодорожного разъезда Козырево началась промышленная добыча угля. Позже здесь вырос небольшой шахтерский поселок Серго-Уфалейск, будущий город Копейск.

В Коркино геологи пришли только в 1930 году. Первое месторождение каменного угля, названное "Коркинским", было открыто в апреле 1931 года.

Честь открытия принадлежала коллективу Коркинского геологоразведочного отряда под руководством горного инженера С. В. Горюнова. В августе того же года недалеко от первого обнаружили еще одно месторождение угля, более мощное. Первое из них назвали "малой шляпой", а второй - "большой шляпой".

Позже выяснилось, что ни оказались частями одного огромного месторождения.

С этого момента в Коркино развернулось бурное строительство первых угольных предприятий. В историю вошел, например, знаменитый "Коркинский взрыв", готовившийся полгода и сопровождавшийся эвакуацией жителей. 16 июля 1936 года ровно в 10 часов по московскому времени был произведен мощнейший взрыв. Масса поднятого в воздух грунта достигла высоты в 625 метров, взрывом было выброшено около миллиона кубических метров породы. Сам взрыв зафиксировали все сейсмические станции мира. Отвалы горной породы из разреза занимают огромную территорию и вытянулись вдоль трассы М36 более чем на 25 км.

Первыми строителями промышленного Коркино стали крестьяне из близлежащих сел, надеявшиеся найти здесь лучшую долю, чем в колхозе, спецпереселенцы из числа раскулаченных. Позднее к ним присоединились заключенные исправительно-трудовых лагерей, а в годы войны - трудармейцы, русские немцы, которых в большом количестве присылало ОГПУ.

Но были среди первостроителей и молодые энтузиасты-добровольцы, искренне рвавшиеся на новую важную стройку советского государства. Среди них свердловский маркшейдер Сергей Маслаков, рабочий московского завода Алексей Новожилов, машинист Павел Подкин, Павел Бражнов, Василий Потапов, Александр Гладышев, ставший родоначальником горняцкой династии.

Первые поселенцы рабочего поселка Коркино жили трудно - в землянках, палатках, бараках, многие - за колючей проволокой. До 1934 года снабжение проводилось по карточной системе. Но и позднее далеко не все продукты можно было свободно купить, а в Челябинск или в Еткуль спецпереселенцев не отпускали. Туда, кстати, приходилось ходить пешком, поскольку транспортное сообщение отсутствовало. Самой обычной одеждой были фуфайки и кирзовые сапоги, в них ходили и на работу, и на свидания. Нередко после основной смены люди привлекались на дополнительные работы без оплаты - на строительство железнодорожного пути, водопровода, хлебозавода.

Под строительство рабочего поселка, в котором жили строители угольных предприятий, выбрали площадку на левом берегу Чумляка в километре северо-западнее деревни Коркино. Основания для выбора были убедительными: располагалась она за пределами угленосной полосы, с подветренной стороны, удалена от разреза, и проводимые на нем буровзрывные работы были безопасны для жилых зданий и других сооружений. На выбранном участке началось строительство саманных жилых домов, шахтоуправления, клуба, школы, бани, больницы, столовой.

Строительство жилого фонда началось самыми примитивными методами. Вначале оно было исключительно саманным и каркасно-засыпным. После того как выпустил свою первую продукцию коркинский кирпичный завод, были построены первые кирпичные дома.

В 1932 году Коркино был преобразован в рабочий поселок. Открытым голосованием был избран первый поселковый Совет, первым его председателем был избран Марк Богатырев.

Вскоре было принято решение о переносе строительства ближе к разрезу. Застройку первой площадки стали называть Старым строительством – сейчас это поселок «Горняк».

"Новое строительство" началось там, где сейчас проходит улица Терешковой. Тогда она называлась Отвальная. В числе первых зданий построили Красную столовую и клуб "Горняк". Это было здание барачного типа несколько улучшенной планировки. Перед войной западнее улицы Отвальной стали строить рубленые брусчатые дома.

К началу войны строительство было доведено до восточной стороны проспекта им. Сталина (проспект Горняков). Западнее на открытой местности, в районе намечаемых построек, возвышались двухэтажные здания Красной школы и Белой школы. В районе, где сейчас стекольный завод, находилась контора треста "Коркиншахтострой", клуб "Строитель" и ряд жилых бараков.

С годами поселок благоустраивался, прокладывались деревянные тротуары, водопровод, освещались улицы, озеленялись кварталы. В 1938 году появилось одноэтажное здание поликлиники, сейчас там - травматологическое отделение городской больницы.

Благоустраивался и рабочий поселок Роза, где также как и в Коркино, жили угольщики.

Суровым испытанием для шахтеров, горняков и строителей стали годы Великой Отечественной войны.

В связи с временной потерей Донбасса и Подмосковного бассейна вся тяжесть снабжения промышленности Советского Союза топливом легла на плечи шахтеров восточных районов страны. Челябинские шахтеры в 1941 г. добыли 6,3 млн т угля, но положение с топливом на Урале было критическим. Для резкого увеличения добычи угля необходимо было в кратчайшие сроки более плотно использовать имеющиеся мощности, построить десятки новых шахт и разрезов, освоить новые угольные месторождения, принять, разместить, накормить и научить шахтерским профессиям прибывающее пополнение.

С целью более оперативного руководства и увеличения числа новых и реконструкции действующих шахт и разрезов в 1942 году были образованы комбинат "Челябинскуголь" и два шахтостроительных треста – "Челябинскшахтострой" и "Коркиншахтострой". В состав комбината "Челябинскуголь" вошли тресты "Челябуголь", "Копейскуголь", "Коркинуголь", "Еманжелинскуголь" и "Калачевуголь".

Угольщики дали клятву работать, не покладая рук, чтобы давать угля столько, сколько потребуют все растущие промышленность и железнодорожный транспорт Урала. За период Великой Отечественной войны в Челябинском бассейне было добыто 46,12 млн т угля, в том числе шахтами 20,72 млн т, разрезами 25,4 млн т. В 1945 году по сравнению с 1940 годом добыча возросла в 2 раза, а по Коркинским разрезам в 3 раза.

За трудовые подвиги в годы Великой Отечественной войны многие горняки Челябинского угольного бассейна были удостоены государственных наград.

Информация с сайта:

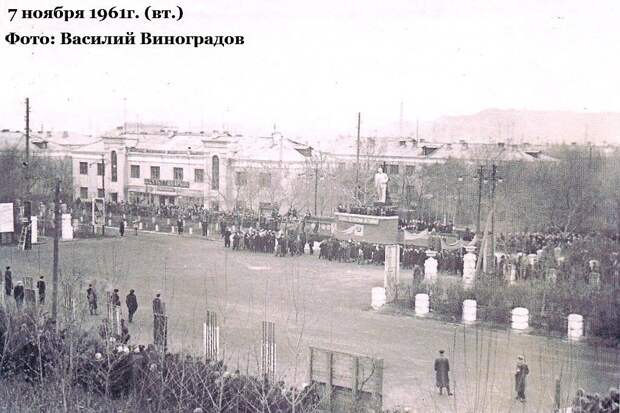

фото из архивов.

Коркино - город угольщиков.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Подписаться